宋朝期货(中国古代期货)

宋朝,一个经济繁荣、文化昌盛的时代,其经济发展水平在当时世界名列前茅。 这背后除了发达的商业,更离不开相对成熟的金融体系的支持。而其中,一个鲜为人知的领域——宋朝的期货交易,则为我们展现了古代中国金融市场的智慧与活力。 将深入探讨宋朝期货的起源、运作方式以及其对社会经济的影响,试图还原这一历史片段的丰富内涵。 所谓“期货”,指的是买卖双方约定在未来某个日期以特定价格进行交易的一种合约。宋朝并非有现代意义上的标准化期货交易所,但其商业活动中已经蕴含了期货交易的基本思想和雏形。 我们今天所了解的期货交易拥有严谨的规范和制度,而宋朝的期货交易则更偏向于一种约定俗成的商业行为,具有较强的灵活性和地域性。 其交易对象主要集中在农业产品和日用品上,反映了当时社会经济发展的特点。

宋朝期货交易的起源与发展

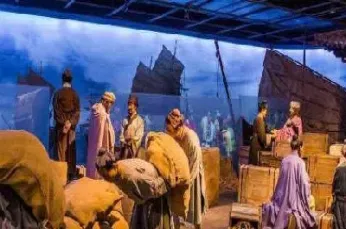

宋朝的期货交易并非凭空出现,它与宋代发达的商品经济和市场体系密切相关。自唐朝后期以来,中国经济重心南移,江南地区的农业和手工业蓬勃发展,商品贸易日益活跃。 粮食、丝绸、茶叶等商品的产量和流通量大幅增加,使得商品价格波动加剧。为规避价格风险,商人逐渐摸索出一套买卖未来商品的机制。 这并非正式的期货交易所操作,而是类似于“预订”或“预售”的形式。例如,米商会提前与农民签订合约,以约定价格收购未来收成的稻米。 这在一定程度上能够稳定粮食价格,保障米商的货源,也为农民提供价格保障。 这种交易模式最初可能只是小规模的私人协议,但随着商业的发展,逐渐形成了较为成熟的运作模式。尤其是在一些重要的商品集散地,类似的交易行为日益普遍,成为一种约定俗成的商业惯例。

宋朝期货交易的主要对象

宋朝期货交易的主要对象集中在与民生密切相关的商品上,这些商品的产量和价格波动直接影响着社会稳定和经济发展。 其中,最主要的当属粮食,尤其是稻米。 宋朝以稻米为主食,稻米价格的波动直接关系到百姓的生计,因此稻米期货交易最为普及。 丝绸、茶叶也是重要的期货交易对象。 丝绸作为重要的出口商品,其价格波动受到国际市场的影响,而茶叶则在宋朝经济中占据着重要的地位。 这些商品交易的季节性差异也强化了期货交易的需求。 例如,秋季收割稻米,但需求往往延续到来年春季,因此提前锁定价格成为重要手段。 通过期货交易,商人可以规避价格风险,保证利润,也促进商品的稳定供应。 这体现了宋朝经济活动中对风险管理意识的初步觉醒。

宋朝期货交易的运作方式

宋朝的期货交易缺乏统一的交易场所和规范的交易规则,主要依靠商人的信用和约定俗成的交易习惯。 交易过程通常由中间人撮合完成,他们充当买卖双方的桥梁,负责信息的传递和合约的签订。 合约内容主要包括商品种类、数量、价格、交割时间和地点等。 虽然没有现代期货交易的标准化合约,但交易双方会尽可能详细地约定交易细节,以降低交易风险。 为了减少违约的可能,交易双方通常会选择信誉良好的商家进行合作,或者通过担保的方式来确保交易的顺利进行。 值得一提的是,宋朝的商业信用制度相对完善,这为期货交易的开展提供了重要的保障。 地方官员也常常介入,维护市场的秩序,并试图在一些关键商品例如粮食的交易上进行调控,试图平抑价格波动。

宋朝期货交易的影响

宋朝的期货交易,虽然缺乏现代意义上的制度规范,但对当时的社会经济发展产生了重要的影响。 它有效地降低了商品价格波动带来的风险,稳定了市场供应。 对于生产者而言,期货交易能够为其提供价格保障,减少因价格下跌而造成的损失;对于消费者而言,期货交易能够确保商品的稳定供应,避免因价格上涨而带来的不便。 期货交易促进了商品流通和市场的发展。 商人通过期货交易,能够更有效地组织商品的生产和流通,提高了经济效率。 宋朝期货交易的出现,也反映了当时社会经济发展的程度和商业智慧的提升。 尽管其规模和规范程度有限,但它为后世期货交易的发展提供了宝贵的经验和借鉴。

宋朝期货与现代期货的对比

将宋代的“期货”与现代的期货交易相比,可以看到明显的差异。 现代期货交易有规范的交易场所(期货交易所),标准化的合约,严格的交易规则和风险管理机制,以及完善的法律制度保障。 而宋朝的期货交易则主要依靠商人的信用和地方政府的调控,交易规则不规范,风险控制能力较弱,而且交易规模相对较小,集中在区域性市场。 两者之间也存在着共通点,都是为了规避价格风险,稳定市场供应,提高经济效率。 宋朝期货交易的雏形,为现代期货交易的发展提供了历史的脉络和启示,体现了人类对风险管理和市场经济不断探索的历程。

总而言之,宋朝的期货交易虽然没有达到现代期货市场的复杂程度和规范性,但其作为古代金融市场的一个重要组成部分,体现了中国古代人民在应对经济风险方面的智慧和创新,为现代金融市场的发展留下了宝贵的历史遗产。 对宋朝期货的研究,有助于我们更深入地了解古代中国的经济发展,并为现代金融市场的完善提供历史的借鉴。