原油的合理价位(原油的合理价位是多少)

原油价格的波动牵动着全球经济的神经,其涨跌幅度常常直接影响到通货膨胀、国际贸易以及各国经济发展战略。何为“合理价位”却是一个复杂的问题,没有一个简单明确的答案。它并非一个静态数值,而是一个动态的、受到多种因素综合影响的区间范围。 “合理价位”并非指某个最佳价格点,而是指在平衡供需关系、兼顾生产成本、经济增长和环境可持续性等多重因素下,一个相对稳定且可持续的价位区间。 将从不同视角探讨影响原油合理价位的因素,试图对“合理价位”作出更全面的解读。

供需关系的博弈:市场基本面决定力量

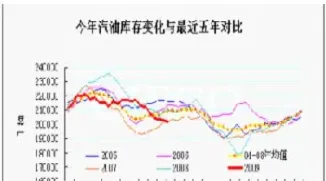

原油价格的最根本决定因素是供需关系。全球原油产量、库存水平以及全球经济增长速度共同决定着市场供需平衡点。当全球经济增长强劲,对能源需求增加,而原油产量增长相对缓慢或出现供应中断时,原油价格就会上涨。反之,如果全球经济放缓,能源需求下降,而原油产量过剩,价格则会下跌。 OPEC+(石油输出国组织及其盟友)的减产或增产政策是影响供需关系的重要因素,他们的决策直接关系到全球原油供应的稳定性,进而影响价格走势。地缘风险,例如战争、制裁等,也会导致原油供应中断,进而推高价格。 密切关注全球经济增长前景、OPEC+的政策以及地缘局势,对于判断原油供需关系,预测价格走势至关重要。 一个理想的“合理价位”应该能够反映市场供需的相对平衡状态,避免剧烈的价格波动,保证能源供应的持续性和稳定性。

生产成本与利润空间:油企的生存与发展

原油生产并非免费的,它涉及到勘探、开采、运输和加工等多个环节,都需要投入大量的资金和人力资源。 不同油田的开采成本差异巨大,从容易开采的浅层油藏到技术难度高、成本昂贵的深海油田,其成本差距悬殊。 如果原油价格长期低于生产成本,那么将导致油企亏损,甚至倒闭,从而影响全球原油的供应。 “合理价位”必须能够覆盖大部分油田的平均生产成本,保证油企能够获得合理的利润,以维持生产并进行技术创新和投资。 同时,过高的利润也可能鼓励过度开采和投机行为,不利于长期稳定发展。所以,“合理价位”需要在油企盈利与市场稳定之间寻求平衡。

通货膨胀与货币政策:宏观经济环境的影响

原油价格与通货膨胀之间存在密切关联。原油是重要的能源和工业原料,其价格上涨会推高生产成本,进而导致物价上涨。 各国央行的货币政策也会对原油价格产生影响。当通货膨胀率居高不下时,央行往往会采取加息措施来抑制通货膨胀,这会导致资金成本上升,从而降低对原油等大宗商品的需求,进而对原油价格产生抑制作用。 相反,宽松的货币政策则可能会推高原油价格。 理解宏观经济环境,特别是通货膨胀率和货币政策,对于判断原油价格的合理性至关重要。“合理价位”应该能够在一定程度上避免原油价格的大幅波动对宏观经济稳定造成冲击。

能源转型与可持续发展:长期视角下的考量

全球正在积极推进能源转型,大力发展可再生能源,以应对气候变化。 这使得原油作为主要能源的地位受到挑战。 长期来看,“合理价位”也需要考虑能源转型的进程。 一个单纯关注短期供需关系的“合理价位”可能无法反映能源转型对原油需求的长期影响。 如果原油价格过高,可能会加速能源转型进程,但同时也可能导致经济增长放缓。如果价格过低,则可能延缓能源转型,增加气候变化风险。 一个可持续的“合理价位”应该能够在保证能源供应安全的同时,促使能源结构的优化升级,最终实现能源的可持续发展。

地缘因素:不确定性与风险溢价

地缘因素对原油市场的影响是巨大的,常常导致原油价格出现剧烈波动。 中东地区的冲突、西方国家的制裁以及其他地缘风险都可能导致原油供应中断或减少,从而推高价格。 这些风险因素带来的不确定性会增加原油市场的风险溢价,导致价格高于纯粹供需关系所决定的水平。 在判断“合理价位”时,必须考虑地缘因素的影响,并对其带来的风险进行评估。 一个理想的“合理价位”应该在一定程度上考虑到地缘风险,但又不能完全被其主导,避免价格波动过大,影响市场稳定。

原油的“合理价位”并非一个简单易得的数值,而是一个动态的、受多种因素综合影响的区间范围。 它需要在供需平衡、生产成本、宏观经济环境、能源转型以及地缘因素等多重维度进行综合考量。 准确判断原油的“合理价位”是一个复杂而充满挑战的任务,需要结合市场分析、经济预测以及地缘评估等多种手段,才能做出相对合理的判断。 任何单一因素的分析都可能导致片面的,只有综合考虑各种因素,才能对原油的“合理价位”有一个更全面、更准确的理解。